末梢性浮腫(むくみ)のケア-早期発見と治療中のアドバイス-

監修 大阪国際がんセンター 呼吸器内科 西野 和美 先生

●末梢性浮腫(むくみ)とは

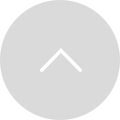

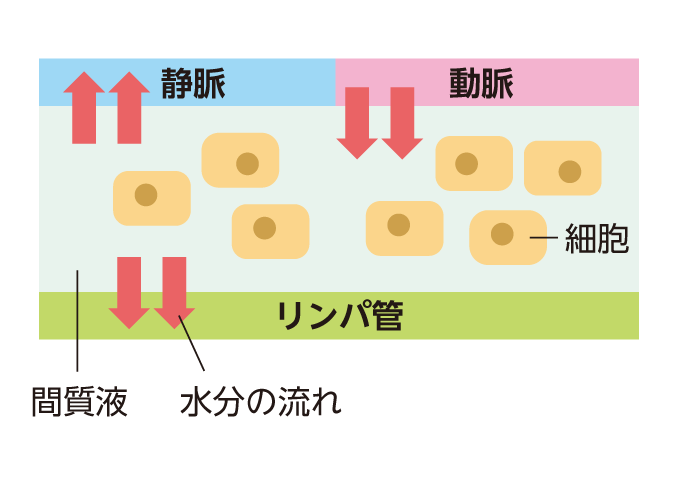

浮腫(むくみ)は体の特定部位の組織のすき間(間質 )に、水分やリンパ液が過剰にたまる状態であり、ハイイータンによる治療を受けられる患者さんの約5人に4人の割合で認められます。このうち、末梢に起こる浮腫を末梢性浮腫と言います。手足のむくみとして現れるのが、代表的な症状ですが、体組織で不要となった水分だけが間質にたまっている状態と、タンパクと水分とが混在してたまっている状態とがあります。

末梢性浮腫(むくみ)が起こるしくみ

がん治療薬などの薬剤の副作用として起こる末梢性浮腫(むくみ)は皮膚の下に水分やリンパ液がたまることで引き起こされます。また、基礎疾患や年齢、運動不足などの生活習慣を原因として、末梢性浮腫(むくみ)が引き起こされる場合もあります。

●末梢性浮腫(むくみ)の症状

特定の部位に現れたむくみ、特に手や足など末 梢 部 位 のむくみが重症化すると、日常生活の質が低下する可能性があります。しかし、手足のむくみが症状(サイン)として現れる末梢性浮腫(むくみ)は自分でも気づきやすい場合があり、適切に対策をとることで重症化を防ぐことができる場合もあります。

手足の

むくみ急激な

体重の

増加靴を履き

にくいお腹に

張りがある

●末梢性浮腫(むくみ)の早期発見

末梢性浮腫(むくみ)は早期に発見して、対策をとることが重要です。適切な対策によって、重症化を防いだり、症状を軽減できる可能性があります。まずは、わずかな変化でも「むくみのサイン」に気づくことが大切です。

むくみのサイン チェックリスト

以下の症状は「むくみのサイン」の可能性があります。

気づいたら、すぐに担当の医師にご相談ください。

- 急激に体重が増加した

- 顔や目の周りがはれぼったい

- 手足が動かしにくい

- 胸やお腹の周りに張りがある

- 衣服のすそや袖が通しにくい

- 靴下や靴が履きにくい

- 靴下などのゴムの跡がなおりづらくなった

- 腕時計の跡が残りやすくなった

- 指輪が入りづらかったり、抜けづらくなった

- もともとあった皮膚のしわがなくなった

- 足が重くてベッドに上げにくい

- 階段の上り下りがしづらい

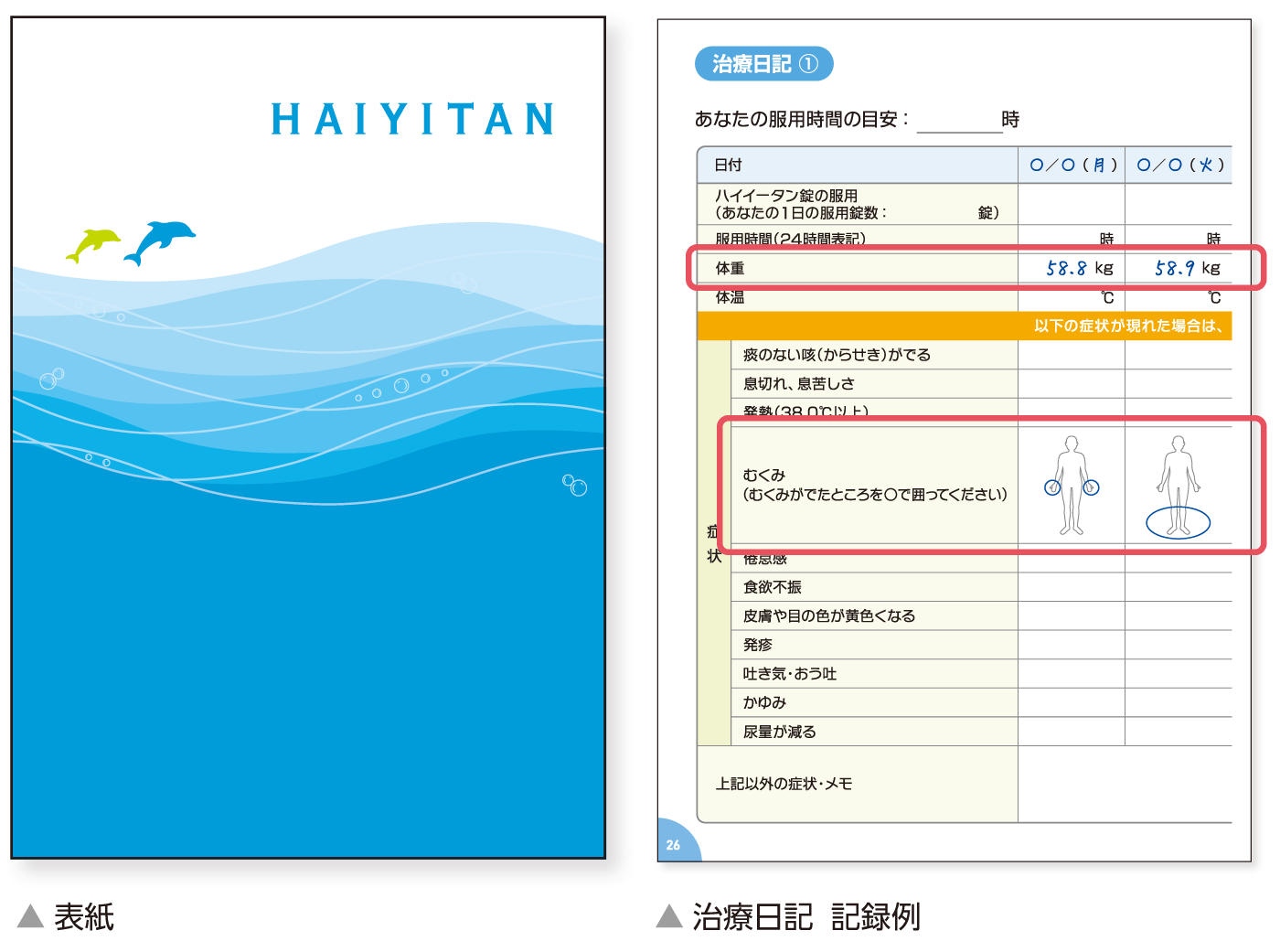

むくみが気になる部位について「服用のてびき」巻末の治療日記に記録しておきましょう。

ご自身での体調の振り返りや、受診時に担当の医師や薬剤師、看護師へ伝えておきたいことなどの整理にお役立ていただけます。

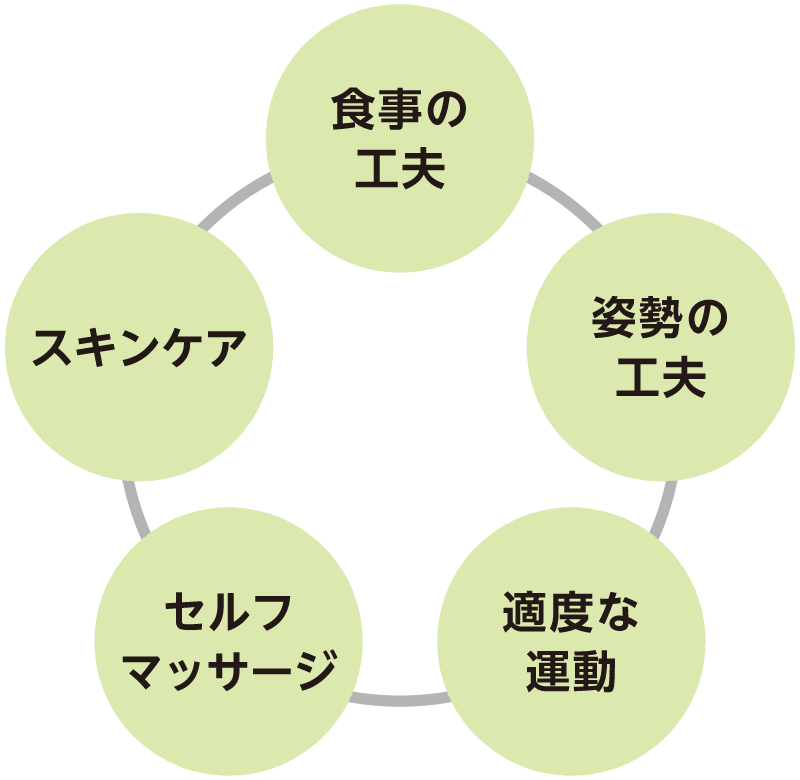

●日常生活での工夫

むくみを予防したり和らげたりするために、日常生活で取り入れられる工夫もあります。しかし、ご自身だけの判断で対処すると、もし血栓などがある場合に肺の血管をつまらせてしまうなどの恐れもあります。必ず担当の医師とご相談のうえで、最適な方法から試してみましょう。

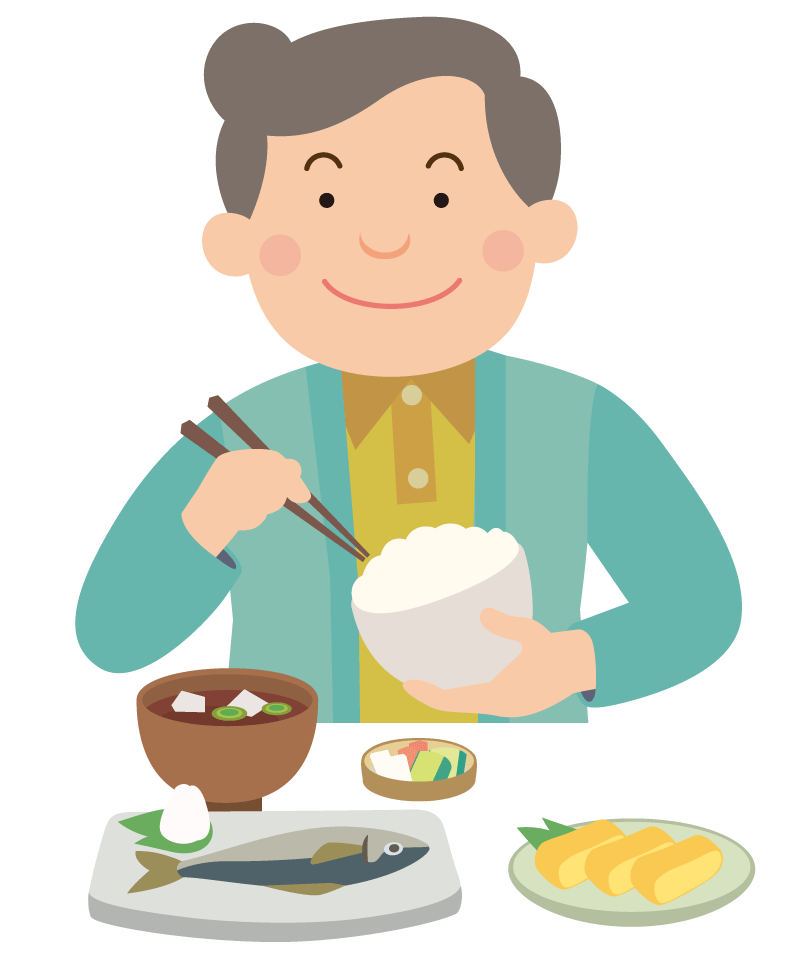

- Q1毎日の食事で気をつけることはありますか?

- A1むくみは、皮膚の下に水分やリンパ液が過剰にたまった状態です。

予防するためには、日常の食事でとる水分や塩分の量にも注意が必要です。

監修医師からのアドバイス

担当の医師や管理栄養士(がん病態栄養専門)から食事指導を受けている場合は、その指導内容にしたがってください。

食事の工夫

- 塩分や水分のとりすぎに注意しましょう。

- 栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

- 塩分の排泄が期待されるカリウムが含まれる食品を適度にとりましょう。

- Q2普段の姿勢で心がけることはありますか?

- A2立ちっぱなしや座りっぱなしの状態が長時間続いたり、体の一部に負担がかかったりすると、体内の水分移動に関係する血液やリンパ液の流れが滞ることがあるため、注意が必要です。

姿勢の工夫

- 同じ姿勢が続いたら、休憩をとり、ひざの屈伸、足首やひじの曲げ伸ばしを行いましょう。

- 就寝時などに、むくみのある部位を枕やタオルなどを使って、心臓の場所よりも高い位置に保つようにしましょう。

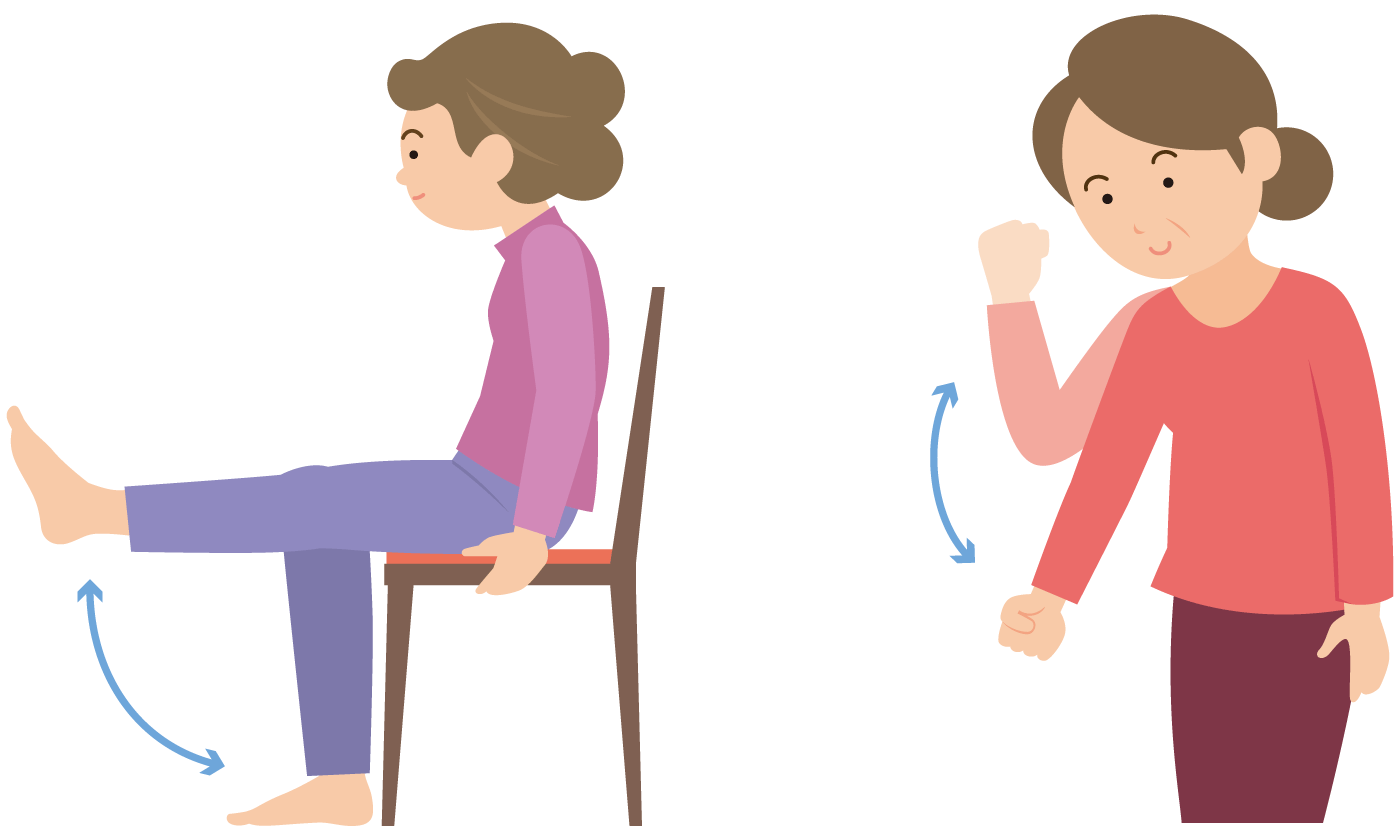

- Q3日常に取り入れられる運動はありますか?

- A3適度な運動はむくみを和らげたり、悪化を防ぐためにとても重要です。

以下に示す手軽な運動を、呼吸や脈拍が少し早くなる程度を目安として無理のない範囲で取り入れましょう。

適度な運動

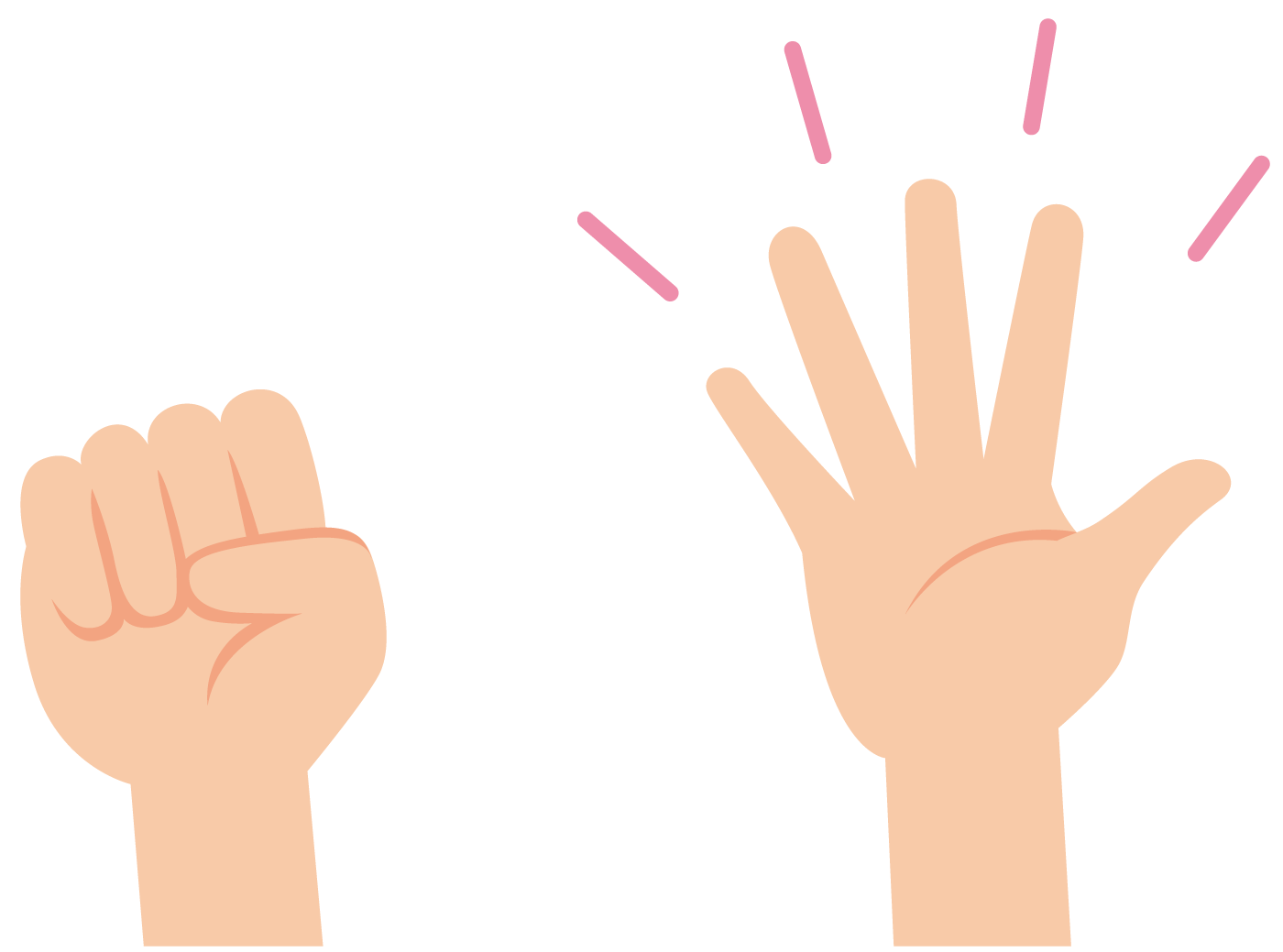

- 手のグー/パー

- 足のグー/パー

- かかとの上げ下げ

- 手首のストレッチ

- ウォーキング・散歩

- など

- Q4自分でできるマッサージはありますか?

- A4むくみは、ご自身でもできる簡単なマッサージでも緩和できます。

座っているときや、横になっているときに、1日に数回、定期的に行うことで、むくみの緩和を実感しやすくなります。

監修医師からのアドバイス

むくみを感じたら、まずは担当の医師に相談し、ご自身でのマッサージの可否をご確認ください。がん治療によるむくみであるとご自身で判断してマッサージを行うと、血栓などがある場合に肺の血管をつまらせてしまう恐れがあります。担当の医師による指導を守るように心がけましょう。

セルフマッサージの例

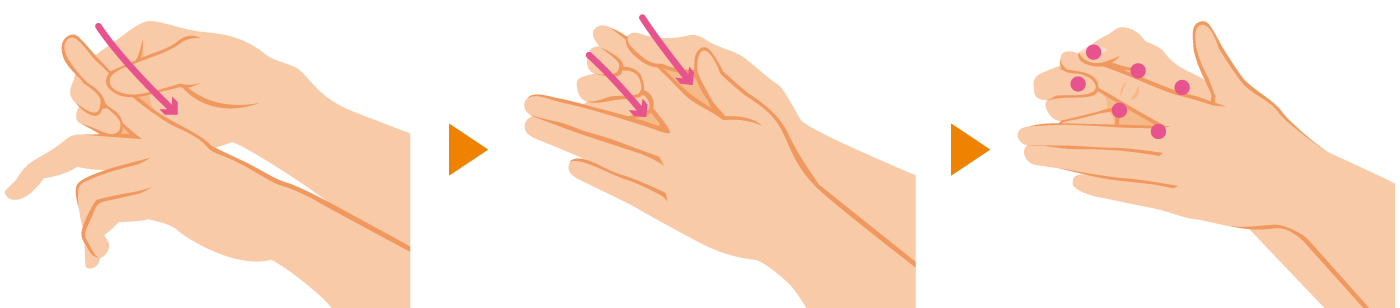

手指のマッサージ

指先を親指と人差し指でつかみ、根元に向けて、手の位置をずらしながら押すようにもみほぐします。

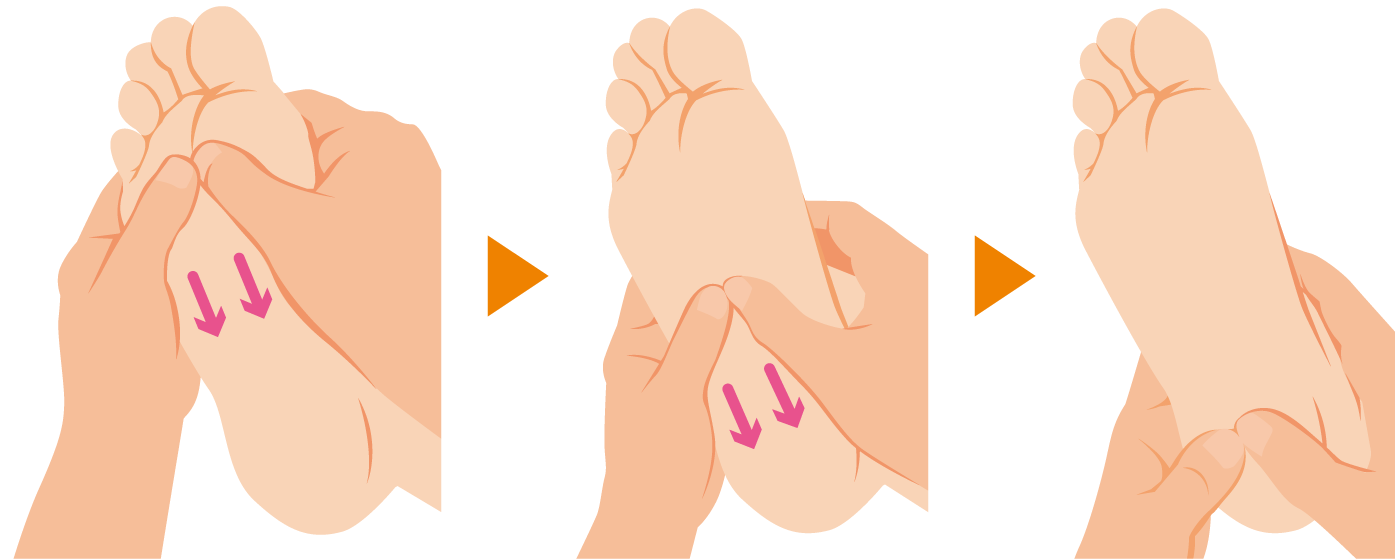

足底のマッサージ

両手の親指を使い、足の各指のつけ根からかかとまで足裏全体を押します。心地いいと感じる強さが適度です。

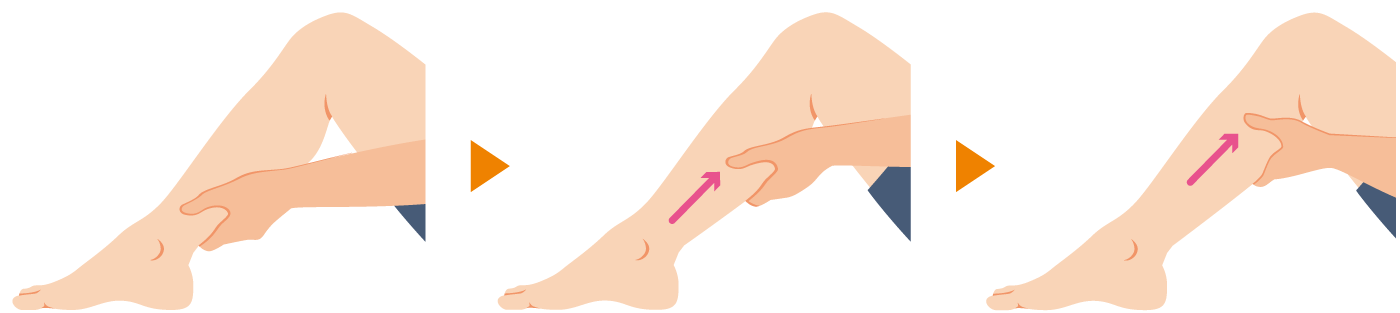

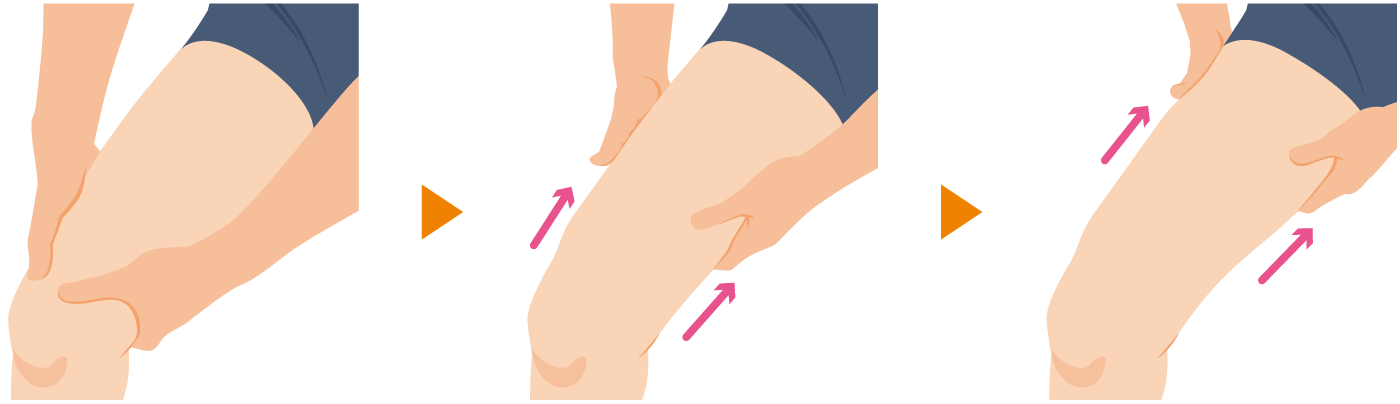

ふくらはぎのマッサージ

両手を使って、足首からひざに向けてなでるようになめらかに押していきます。左右とも5回程度行うのが目安です。

太もも裏のマッサージ

太ももの裏をひざから足の付け根に向かって、リンパ液を流すイメージでさすります。左右とも5回程度行うのが目安です。

- Q5むくみと同様に肌の状態も気になるのですが…

- A5むくみが生じた部位の皮膚は乾燥し、ひび割れが起こりやすくなりますが、清潔を保ち、適切なケアを行うことで皮膚のバリア機能を高め、感染や皮膚のかさつき、炎症を予防することができます。

監修医師からのアドバイス

スキンケアが傷にしみたり、皮膚の赤み、熱っぽさ、腫れ、痛みなど何らかの皮膚トラブルがある場合には担当の医師や看護師、薬剤師にご相談ください。

スキンケアの例

手を洗うときには

強くこすらないことを意識して、石けんやハンドソープの泡を使いながらていねいに行いましょう。

汗をかいたら

ガーゼなどのやわらかい素材でやさしく拭き取りましょう。

身だしなみのときに

皮膚を傷つけないよう爪はこまめに切るよう心がけ、爪切りの際には深爪に注意しましょう。

むくんでいる部位を洗うときには

石けんなどの泡を使って、なでるようにやさしく洗いましょう。足の指の間や関節のしわの間も忘れずに洗ってください。

入浴後や朝の着替えの際に

保湿剤を用いて皮膚の保湿を心がけましょう。保湿剤は、アルコール成分を避け、刺激の少ないヘパリン類 似 物 質 などを選ぶようにしましょう。

外出の際には

虫さされやけが、日焼けの予防として、日傘、帽子、長袖や長ズボン、靴下などを活用しましょう。

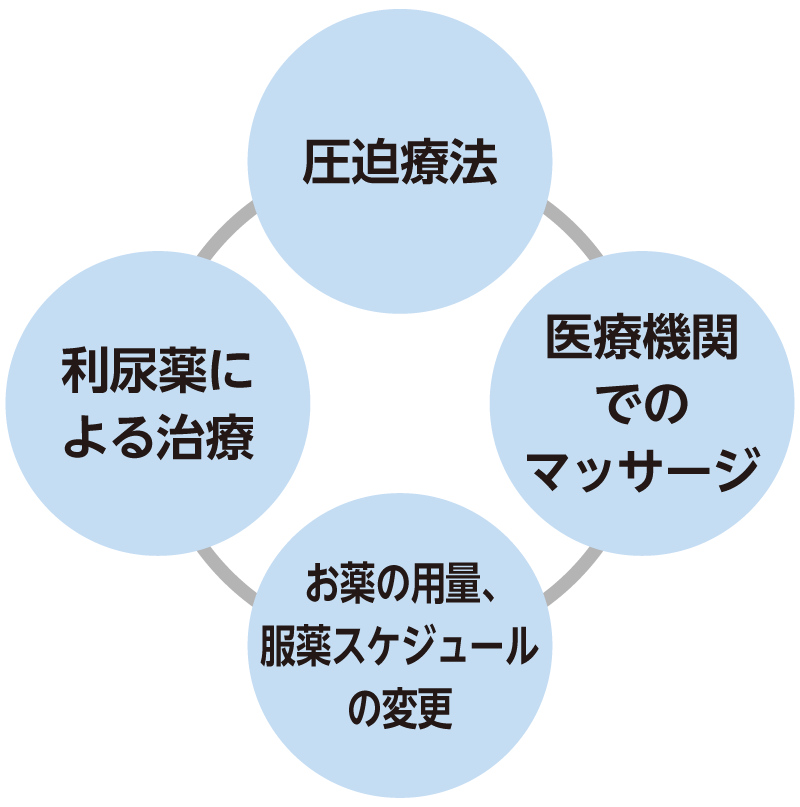

●医療機関で行うむくみ対策

むくみを和らげるために、専門的な訓練を受けた理学療法士や看護師などの医療従事者が治療の一環として行う対策もあります。

- Q1医療機関でのむくみ対策にはどのようなものがありますか?

- A1例えば医療機関では、むくみがある部位を適度な力で継続的に圧迫することで、症状の悪化を予防する「圧迫療法」を行う場合があります。

圧迫療法

- 四肢の上げ下げ、患部のマッサージを中心に行います。マッサージを行った後などに患部を継続的に圧迫することで、水分やリンパ液が再びたまるのを防ぎ、むくみが改善された状態を維持する治療法です。圧迫下で運動療法を行うこともあります。

-

- Q2医療機関で、むくみを改善するマッサージを行うのでしょうか?

- A2医療機関では、むくみをさらに悪化させることのないよう、必要に応じて専門の医療従事者によるマッサージを行う場合もあります。

医療機関でのマッサージ

- 専門的なやわらかい手技を用いて、むくみを悪化させないように配慮しながらマッサージを行います。

- 乾燥した皮膚組織の改善にもはたらきます。

- Q3むくみ対策は、がん治療に影響はないのですか?

- A3むくみが改善しない場合は、ハイイータンの用量を減らしたり、一時的に休薬したり、中止することがあります。

あわせて、むくみを改善するための治療も行います。

監修医師からのアドバイス

ハイイータンは、適切な服薬スケジュールと用量で、医師の指導のもとに使用しています。用量やスケジュールの変更にあたっては、必ず担当の医師の判断のもとで行ってください。

- Q4むくみは、お薬での治療はできないのでしょうか?

- A4むくみによって生活の質が著しく低下している場合は、尿量を増やして体内の余分な水分を減らすための利尿薬 による治療を検討することもあります。

監修医師からのアドバイス

利尿薬による治療の間は、脱水や身体を構成する水分、電解質などの体組成成分のバランスが崩れる状態(水 ・電 解 質 異 常 )にも注意が必要です。特にご高齢の場合は注意してください。